城内病院は整形外科の患者様が多いのですが、他の病院から脳梗塞などの脳血管障害を患っている患者様も入院されています。

今回は、城内病院での脳梗塞のリハビリテーションの基本動作訓練と歩行訓練について詳しく解説します。

(関連リンク)

脳梗塞のリハビリテーション

脳梗塞リハビリでの作業療法 ~入院から退院まで~

脳梗塞のリハビリテーション:基本動作訓練について

左脳出血の患者様の場合を例に挙げて、基本動作訓練について解説していきましょう。右半身(以下 健側=左手 患側=右手)に麻痺が見られます。

右脳出血の患者様の場合は逆の左側に麻痺が見られます。

寝返りの訓練

基本的に、左方向ヘの寝返りを原則として指導・実施していきます。 寝返りのコツは、寝返るときに腰回りをしっかり使い、からだを捻じるように意識しましょう。

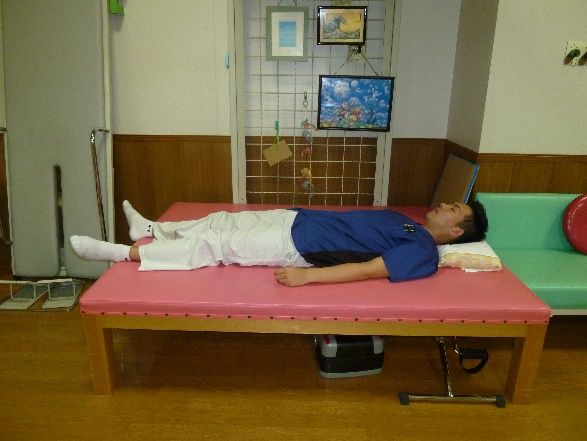

- スタートポジション:仰向けになる。

- 左手で右手を把持し、万歳のように真上に手を上げる。

- 右手を左側へ引っ張り、90°横に倒す。

この際、頭 → 肩 → 腰 → 膝 の順番で倒す。

両膝を立てた場合は、 膝 → 腰 → 肩 → 頭 の順番で倒す。

起き上がりの訓練

- スタートポジション:仰向けになる。

- 右下肢を左下肢ですくいあげる。

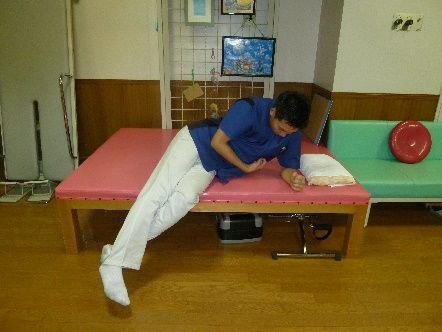

- 下肢をベッドからおろして、横向きになる。

- 横向きの状態から右肘をついて、肘から手に支持を移し起き上がる。

- 起き上がった状態。

立ち上がり訓練

- 両足が床面に十分に接地しているかを確認。

- おしりを前方に移動させ、体を前に倒しながら、左の足を手前に引いて立ちあがる。

脳梗塞のリハビリテーション:歩行訓練について

脳梗塞の歩行訓練の一般的なケースについて、治癒過程に沿って解説します。

リハビリ開始初期の歩行訓練

脳梗塞を患っている患者様は、運動や感覚障害があるために、歩行時にどのようにして足をつけばいいのか、どのようにして足を一歩踏み出せばいいのか分からなくなっている場合もあります。

感覚障害がある患者様には、鏡を使用して実際に自分の姿勢を見てもらい姿勢位訓練を行います。

麻痺がある患者様には、脳から筋肉を動かす信号がうまく伝わらず、思うようにからだを動かすことができません。

そのため、まずは固定性の高い装具(ニーブレース:長下肢装具)を着用し、歩行訓練を行います。

下肢の支持性が増した時期の歩行訓練

下肢の支持性が増してきたら、少しずつ固定性の低い装具(GSD:短下肢装具)へと移行します。

患者様が高価なGSD(短下肢装具)を購入して、退院後の生活で使用することは困難と思われます。

そのため、病院でのリハビリでGSD(短下肢装具)を用いて、バランス能力、運動能力や感覚入力の獲得・再学習を図ります。

以下の場合には、GSD(短下肢装具)を使用して歩行訓練ができないことがあります。

- 麻痺の程度が重度の場合。

- 足部の変形が強い場合。

- 歩行時に著しい膝折れや反張膝が出現しない。

安定してきたら装具を着用した状態で、一本杖や四点杖を使用して歩行訓練を継続します。

自宅に帰られる患者様の場合だと、屋内だけでなく屋外への外出も考えられるため、屋外の不整地での歩行訓練を行い、退院に向けて調整していきます。