手は日常生活において様々な場面で無意識で使用していることが多いため、不便にならないと気付かない事がたくさんあります。

痛みや不便さを抱えながら日常を過ごしていくのは非常にストレスですが、少しの工夫で生活が大きく楽になることもあります。

リハビリは身体の治療だけではありません。今後、身体をどう使っていくかの提案もリハビリの仕事の一つです。

今回の城内病院リハビリ部作成の記事は、実際に現場で行う手や手指のリハビリを画像と共に紹介します。参考にして頂けたら幸いです。

手や手指の骨折や手術後のリハビリ

手や手指の骨折や手術後のリハビリは、まず長期間固定されて動きにくくなってしまった手や手指の皮膚や筋肉をほぐすことから始めます。つぎに、関節の可動域を広げることを目的とします。

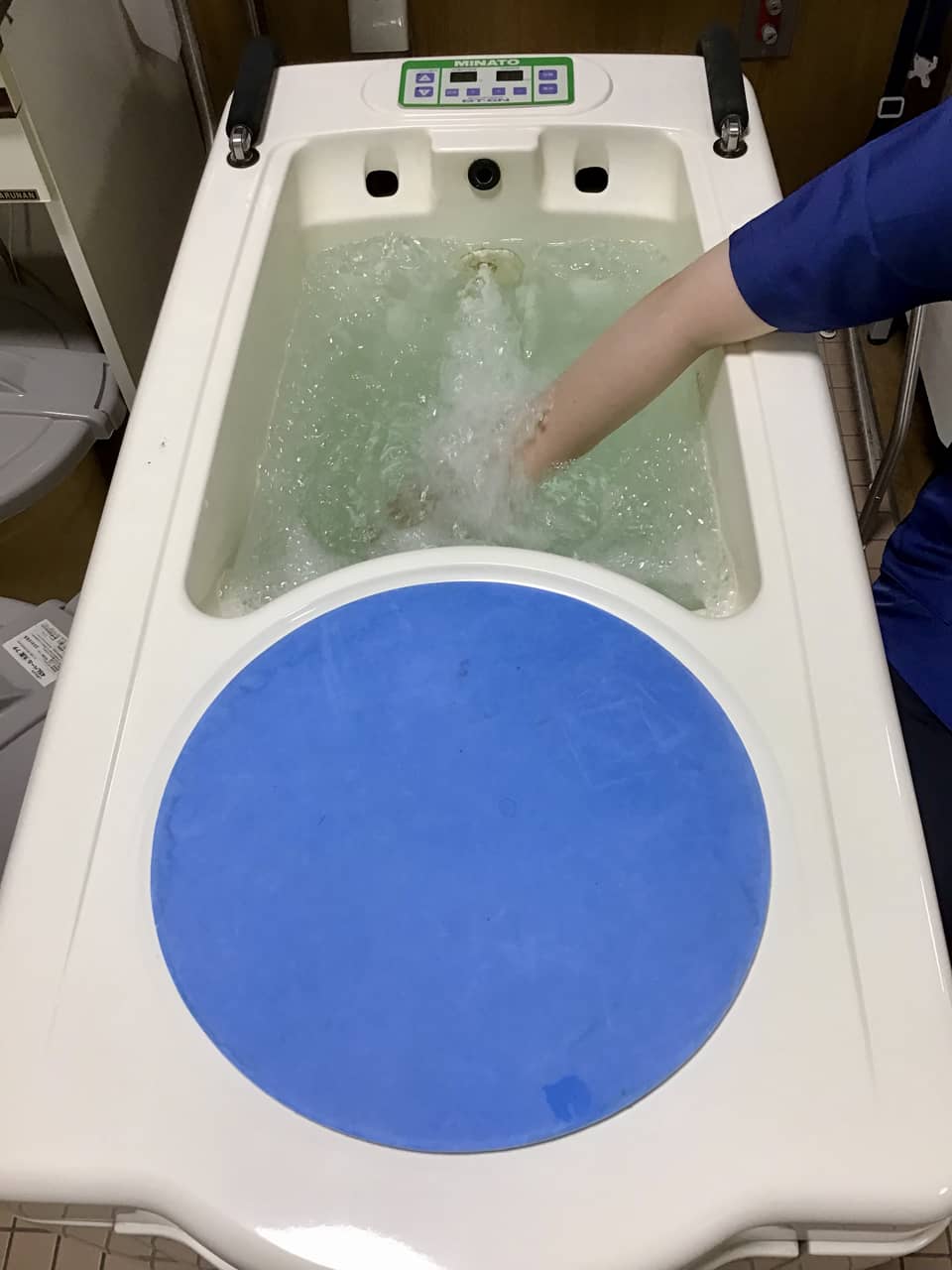

過流浴の機械を使って皮膚や筋肉をほぐす

長期間固定された手は動きにくくなってしまいますので、まずは過流浴というジャグジーのような機械の中で、温かい水流や泡で手をリラックスさせ、皮膚や筋肉をほぐしやすくします。

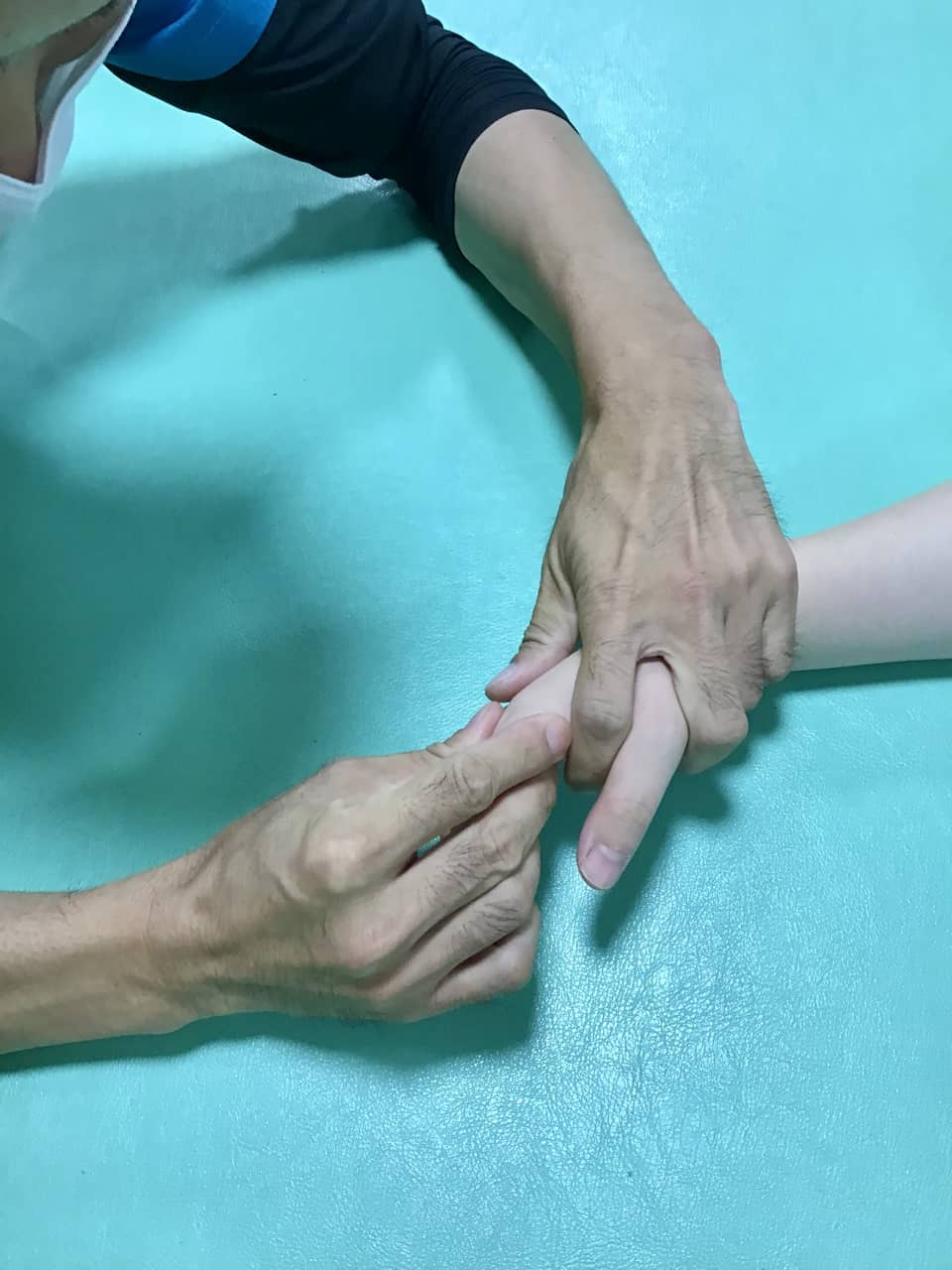

傷がある場合はマッサージでほぐす

傷がある場合は直接手でしかマッサージを行えませんので、皮膚の状態をみながら少しずつほぐしていきます。

指を曲げる筋肉をほぐす

手首の骨の位置関係を確認しながらほぐす

手首は小さい骨が多く複雑な構造をしているため、骨の位置関係を確認しながらほぐします。

靭帯や関節包をほぐしながら、可動域を拡げる

靭帯や関節包という関節を包んでいる膜などもほぐしながら、少しずつ大きく動かせるようにします。

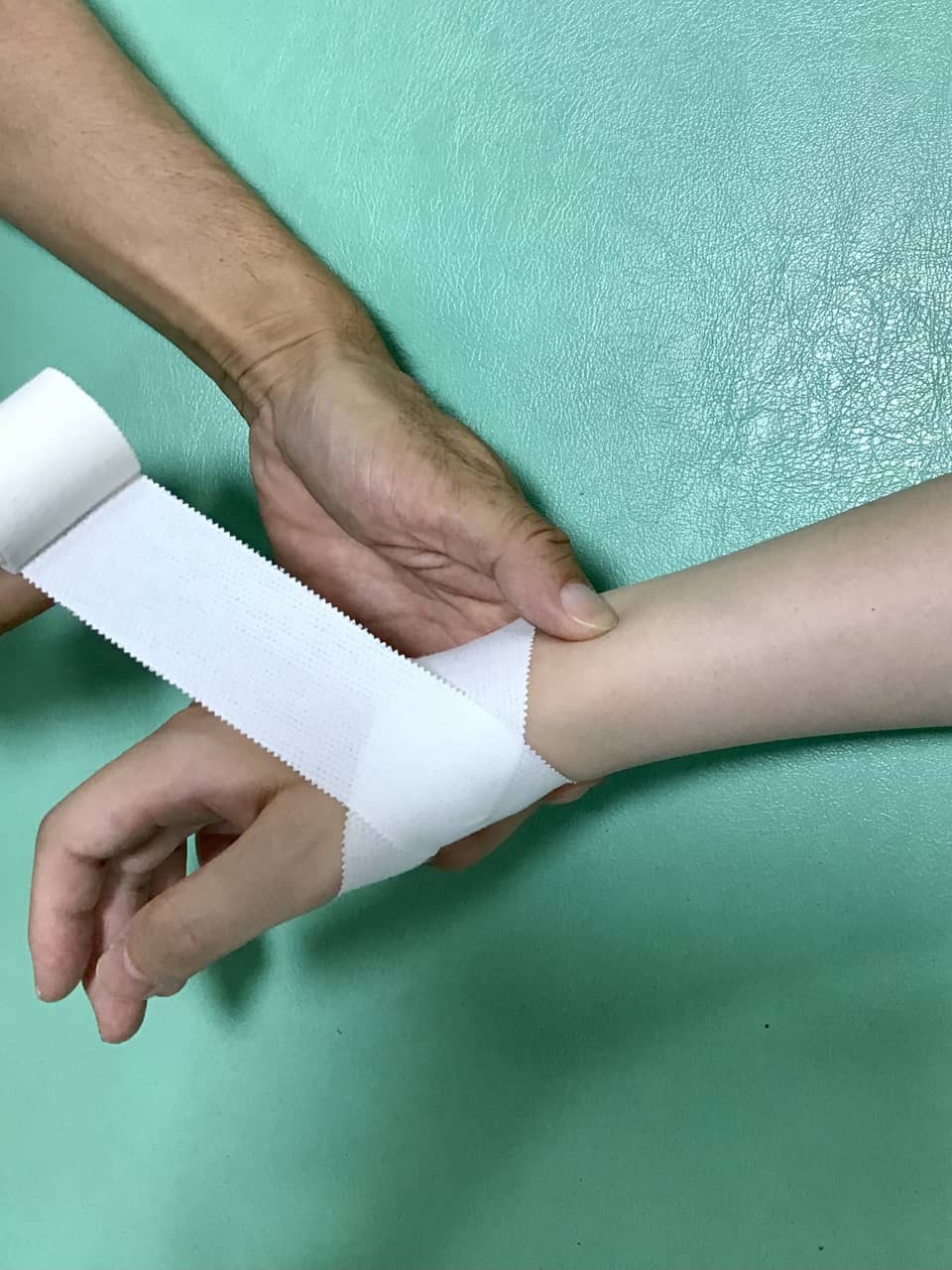

靭帯の損傷、関節の変形、関節リウマチなど、関節保護が必要な場合

靭帯の損傷、関節の変形、関節リウマチなど、関節保護が必要な場合、過度のストレッチや筋力トレーニングが行えないため、私生活でなるべく手に負担のかからないよう関節保護の指導をします。

筋力低下や神経の損傷によって手に力が入りにくい場合のリハビリ

筋力低下や神経の損傷によって手に力が入りにくい場合のリハビリは、筋力増加のための道具を使った「握る」「離す」動きの練習や指先の細かい動きを獲得するための「巧緻動作訓練」などを行います。

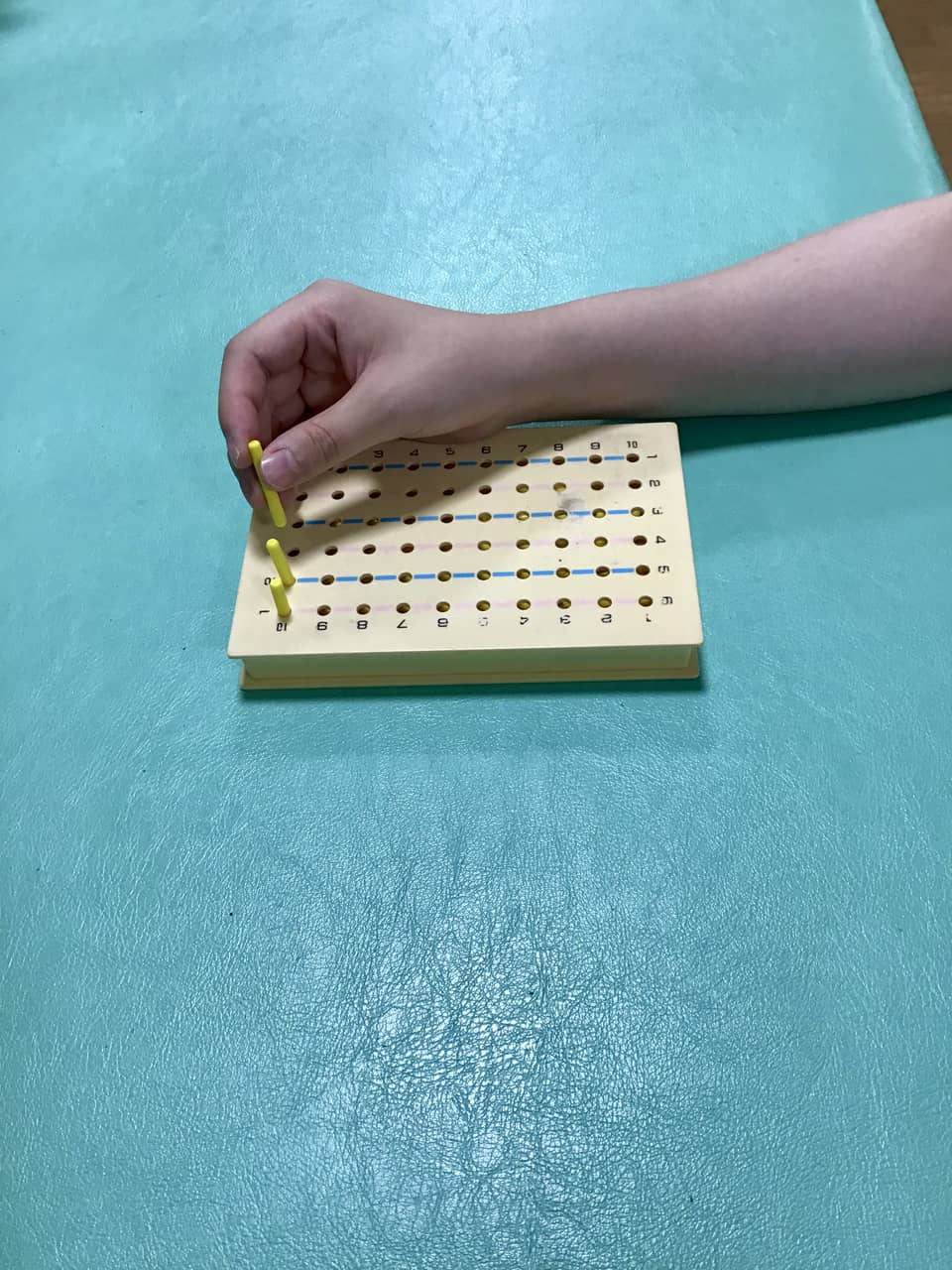

道具を使った「握る」「離す」動きの練習

筋力低下や神経の損傷によって手に力が入りにくい場合、ペグという棒やボールなどの道具を使い「握る」「離す」動きを練習します。患者様の手の大きさや筋力に合わせて使用する道具の大きさや重さ、硬さなどを変え、目指したい動きが行えるようアプローチします。

指先の細かい動きを獲得するための「巧緻動作訓練」

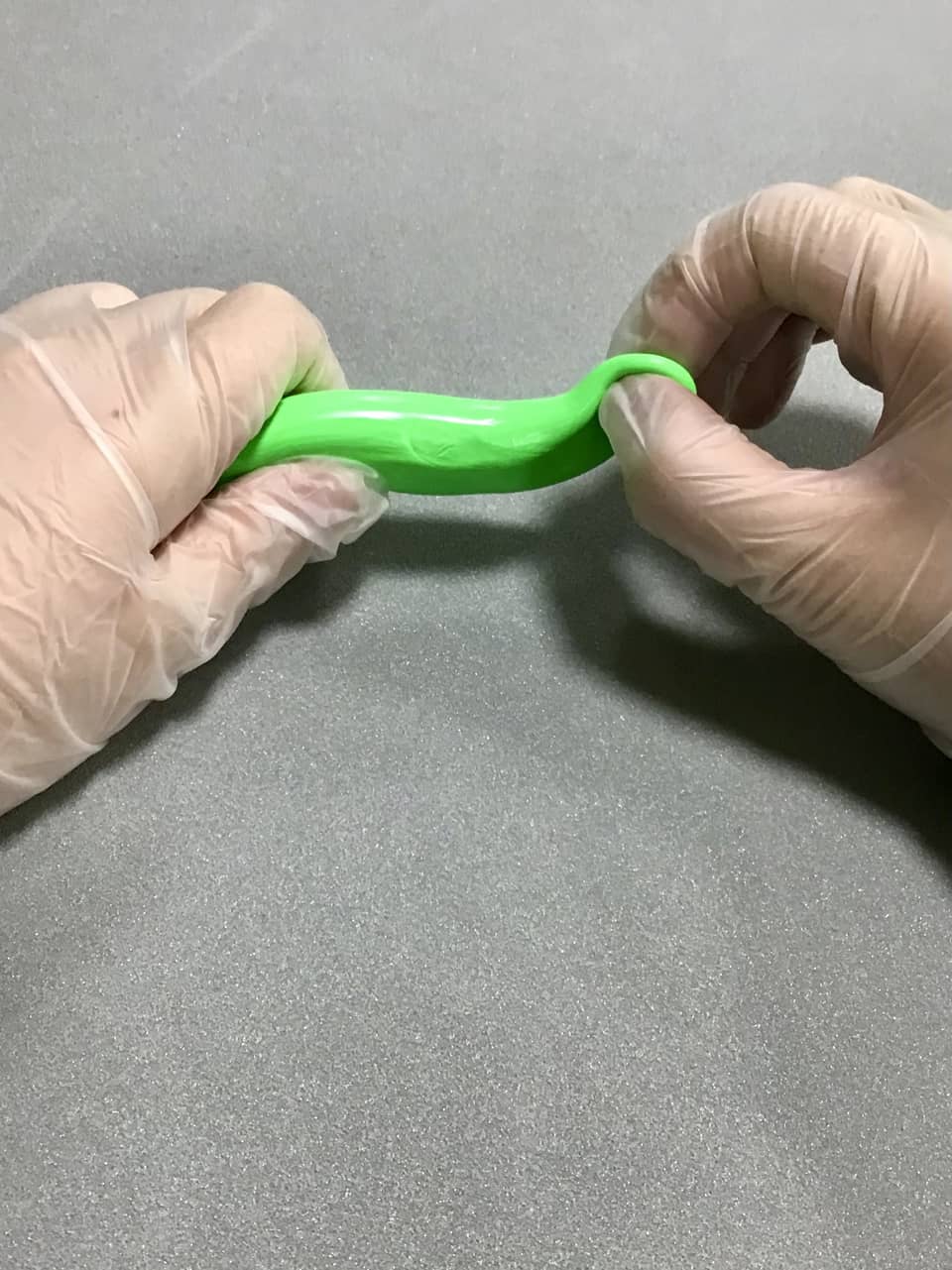

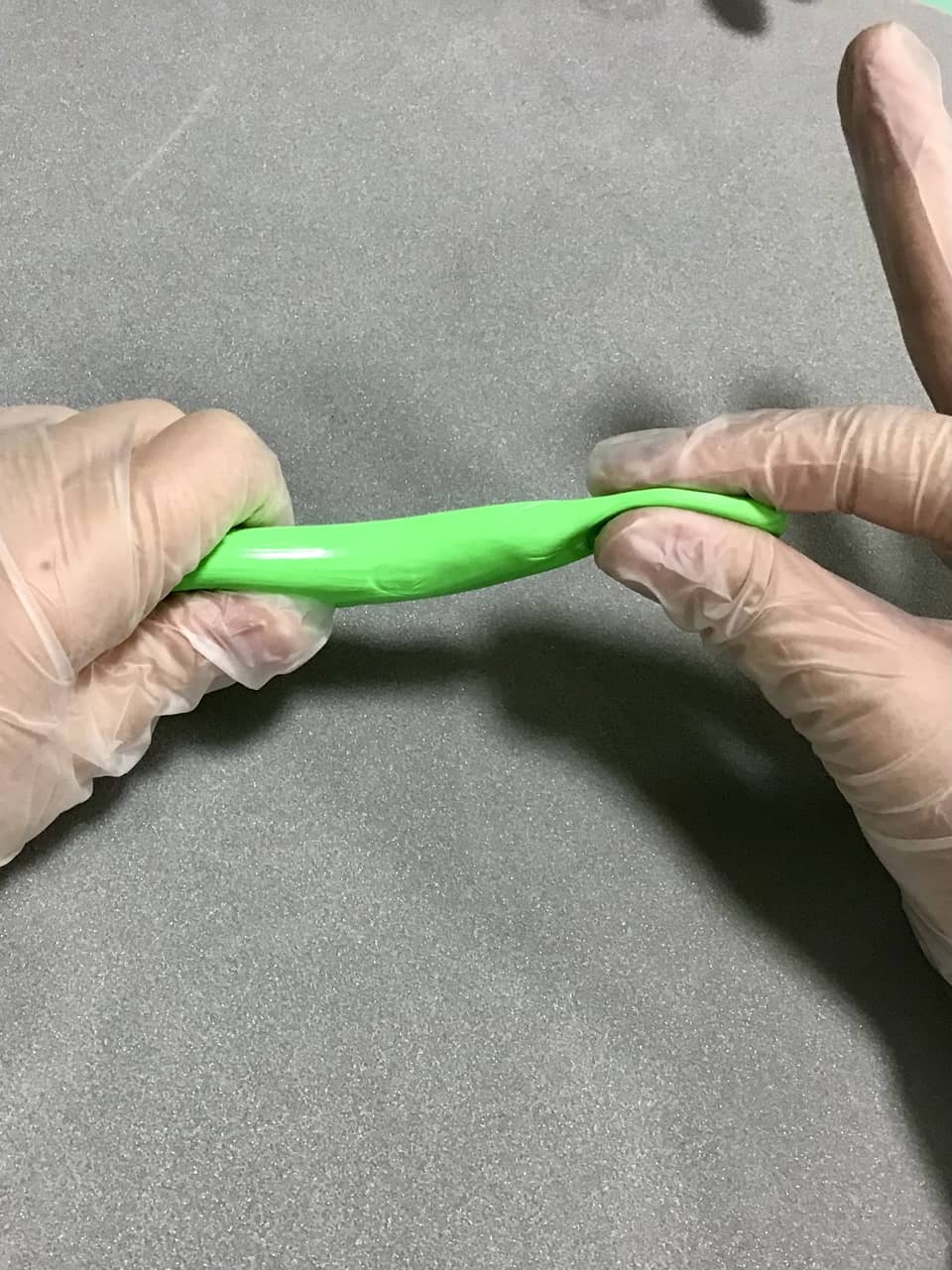

指を使用した細かい動きの練習は「巧緻動作訓練」と呼ばれています。細かいペグやセラパテという専用の粘土を使用し、様々な指の使い方を練習します。

薬の袋を開ける、細かいものをつまむ「指尖つまみ」。ペンを持つ、つぶれやすい物を優しくつまむ「指腹つまみ」。スプーンを持つ、硬いものをちぎる「側腹つまみ」など。目的に合わせた動作を練習していきます。

手の機能を補助する「自助具」を使用するリハビリ

「自助具」とは、低下した手の機能や握力を補い、食事、調理、更衣などの日常生活動作を自立して行うことを助ける道具。

患者様に合わせた手の機能を補助する「自助具」を提案し、実際に使用してリハビリを行います。